РОДЫ

РОДЫ — сложный физиологический процесс, закономерно завершающий беременность.

Роды наступают по истечении (в среднем) 280 дней, или 10 лунных месяцев, считая от первого дня последней менструации.

Роды, как и беременность, являются функцией всего организма беременной женщины.

Изменения, происходящие в организме беременной и внутриутробного плода с начала и до конца беременности, ведут к образованию и постепенному накоплению в крови и тканях беременной женщины особых биологически активных веществ, способствующих повышению возбудимости мускулатуры матки.

К концу беременности резко увеличивается образование гормона фолликулина, под влиянием которого прекращается свободное растяжение матки, уменьшается содержание гормона желтого тела (прогестерона), своим действием тормозившего сократительную функцию матки, а также образуются в большом количестве и выделяются в кровь химические вещества, обусловливающие сократительную (моторную) функцию матки и повышающие ее возбудимость ко всяким внутренним и внешним раздражениям.

Наряду с этим возрастает активность плода, сила раздражений, исходящих от него.

Чем больше срок беременности, чем ближе к родам, тем выше становится нервно-мышечная возбудимость матки.

На определенной стадии накопления упомянутых биологически активных веществ и в том числе фолликулина в организме беременной и повышения активности плода мускулатура матки начинает сокращаться.

Эти сокращения матки, вначале беспорядочные, затем становятся ритмичными и принимают характер так называемых родовых схваток; каждая последующая схватка ведет к новому раздражению нервных окончаний в матке и к следующей схватке и так до конца родов.

Чрезмерно быстрое накопление указанных биологических веществ либо недостаточность мускулатуры матки (ее повышенная возбудимость) могут в известной степени объяснить наступление родов ранее указанного нормального срока, т. е. преждевременных родов (см. Недонашивание).

Предвестники наступления родов появляются иногда за 2-3 недели: матка быстро «твердеет» при дотрагивании до нее через брюшную стенку, что зависит от повышенной возбудимости мускулатуры матки; дно матки, упиравшееся ранее в мечевидный отросток грудины, отклоняется резко кпереди, живот «опускается», что значительно облегчает дыхательные экскурсии легких — беременной становится легче дышать, одновременно с опущением дна матки опускается ниже так называемая предлежащая часть плода (т. е. та часть, которая к началу родов стоит ниже всего в родовых путях — обычно головка плода).

В самые последние дни, а иногда часы перед родами отмечается усиленное выделение из влагалища густой, тягучей слизи, нередко с примесью крови (это выталкивается слизистая «пробка», заполнявшая в течение беременности канал шейки матки), появляется ощущение болей разлитого характера в крестце, внизу живота, в бедрах.

При появлении этих ощущений роженица замечает, что матка твердеет; далее начинают повторяться сокращения матки (схватки), промежутки между которыми укорачиваются, а сами сокращения становятся все более продолжительными: в начале родов продолжительность схваток 15-20 минут, а промежутки между ними 30-20 минут, к концу родов продолжительность схватки около 1 минуты, а промежутки укорачиваются до 5-3 минут.

Путь, по которому плод продвигается под влиянием изгоняющих родовых сил (родовой канал), состоит из малого (костного) таза и мягких частей — шейки матки, влагалища и мышц тазового дна.

Малый таз представляет собой неподатливое костное кольцо, размеры которого почти не изменяются во время родов; мягкие части родового канала, наоборот, могут растягиваться.

Для благоприятного течения родов необходимы нормальные размеры таза. Если размеры таза меньше нормальных (так называемый узкий таз), то плод может родиться, но с трудом, а при очень узком тазе роды возможны только с оперативной помощью (см. Кесарево сечение).

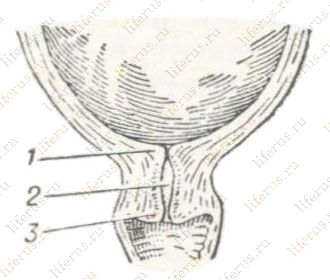

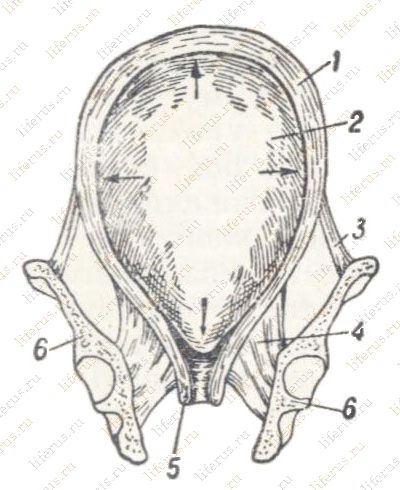

Рис. 1. Вклинивание под влиянием схватки нижнего полюса плодного пузыря с околоплодной жидкостью в просвет канала

шейки матки (стрелки внутри матки указывают направление силы внутриматочного давления во время схватки); 1 - тело

матки (в разрезе); 2 - плодный пузырь; 3, 4 - натянутые связки матки; 5 - шейка матки; 6 - тазовое кольцо в

разрезе

Родовой процесс условно делят на три периода: период раскрытия и сглаживания шейки матки, период изгнания плода, последовый период (рождение последа).

|

|

|

Период раскрытия и сглаживания шейки матки начинается с первыми родовыми схватками.

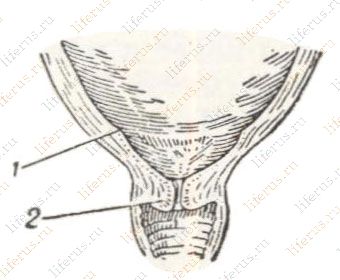

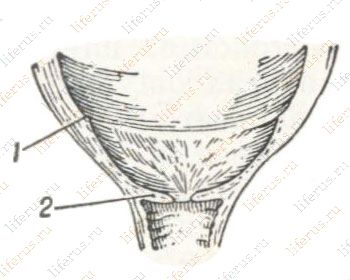

Под влиянием сокращений матки полость ее уменьшается, нижний полюс плодного пузыря (которым окружен плод) начинает вклиниваться в просвет канала шейки матки вместе с околоплодной жидкостью, способствуя тем самым постепенному укорочению шейки матки и раскрытию маточного зева (рис. 1-4).

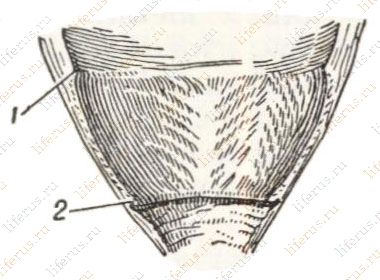

Заканчивается этот период полным раскрытием маточного зева, достаточным для прохождения плода (рис. 5), и разрывом плодного пузыря, что сопровождается отхождением околоплодных вод.

Продолжается этот 1-й период родов у первородящих 16-18 часов, у повторнородящих 10-12 часов.

|

|

|

Иногда плодный пузырь рвется до наступления полного открытия шейки; это менее благоприятно для нормального течения родов, но при отсутствии каких-либо осложнений раскрытие шейки продолжается, хотя медленнее и труднее.

В тех редких случаях, когда плодный пузырь вовсе не разрывается, плод рождается в нем (отсюда народное выражение «родиться в сорочке»).

Родившись в плодном пузыре, плод может с началом дыхательных движений задохнуться, так как плодный пузырь, облегая головку, закрывает доступ воздуха; во избежание этого при запаздывании разрыва плодного пузыря он должен быть разорван искусственно.

Период изгнания плода — это продвижение плода по родовому каналу, который к этому времени образовался из вытянутой в длину матки вместе с шейкой и растянутого влагалища.

Продвижение плода совершается силами маточных сокращений и присоединяющимися к ним сокращениями мышц брюшного пресса — потугами.

Изгнание плода представляет сложный процесс, в течение которого плод совершает различные движения, обусловленные, с одной стороны, действием движущей силы (схватки и потуги), а с другой — противодействием, которое встречает идущая впереди часть плода со стороны мощного мышечного слоя тазового дна и промежности.

Совокупность этих движений, объединяемых понятием «механизм родов», определяется соотношением в размерах головки плода и родового канала (таза роженицы).

При нормальных соотношениях размеров эти движения состоят в следующем.

Приспосабливаясь к форме входа в малый таз, головка сначала устанавливается стреловидным швом черепа в поперечный размер входа (рис. 6).

Дальше она проделывает первое движение — сгибание, при котором прижимается подбородком к груди, опускаясь своим малым родничком в просвет малого таза; затылок, малый родничок и спинка плода в этот момент обращены вбок (влево или вправо).

В дальнейшем, по мере продвижения по родовому каналу, головка совершает в полости таза винтообразное движение, постепенно поворачиваясь затылком кпереди (второе движение, так называемый внутренний поворот головки).

Опустившись на дно таза и подойдя к лонному сочленению, головка стоит своим стреловидным швом в прямом размере выхода таза затылком вперед, к лону (рис. 7); теперь ей предстоит преодолеть сопротивление мышц тазового дна и промежности.

|

|

|

В этот момент роженица чувствует сильные позывы на низ, так как опустившаяся головка надавливает на прямую кишку и на задний проход.

Во время схватки-потуги головка начинает показываться в половой щели, «врезывается» (рис. 8). По окончании схватки она вновь уходит вглубь за половую щель.

Затем под лонное сочленение подходит подзатылочная область головки; теперь головка вне схватки перестает отходить назад, она начинает разгибаться (третье движение головки), «прорезываться» и рождаться (рис. 9); из-под промежности показывается лоб, за ним лицо; промежность роженицы, соскальзывая по ним кзади (вниз), уходит за подбородок.

|

|

|

Вслед за рождением головки без особого труда рождаются плечики и туловище плода (рис. 10).

Рис. 10. Прорезывание плечиков

Плечики, подобно головке, при рождении совершают последовательный ряд движений.

Когда плечики стоят в выходе таза, головка поворачивается личиком к тому или иному бедру матери. Это будет четвертое движение головки (так называемый наружный поворот).

Различные варианты форм и размеров женского таза обусловливают различные особенности механизма родов, что позволяет в каждый момент родов правильно оценивать характер их течения и в известной степени решать вопрос о дальнейшем их течении.

Период изгнания плода продолжается у первородящих женщин 2-3 часа, у повторнородящих он значительно короче — 1 час — и заканчивается рождением плода.

При прорезывании головки иногда промежность разрывается. Задача врача или акушерки заключается в том, чтобы, регулируя поступательное движение головки и не давая ей слишком быстро прорезываться, защитить промежность от разрыва.

Вслед за рождением ребенка выделяются остаточные околоплодные воды. Пуповина, соединяющая новорожденного с матерью, перерезается и перевязывается. Тотчас после рождения новорожденный начинает дышать и кричать.

Если новорожденный не кричит или кричит очень слабо, приходится прибегать к ряду мер, при помощи которых врач или акушерка вызывает энергичные дыхательные движения.

После рождения ребенка наступает последовый период — период изгнания последа.

В периоде раскрытия и изгнания маточная мышца сокращается на всем протяжении, кроме той площадки, где располагается детское место.

После изгнания плода сокращения матки распространяются и на участок прикрепления детского места.

Отделение детского места сопровождается незначительным кровотечением (в норме 100-150 г).

В среднем у первородящих роды продолжаются от 15 до 24 часов, у повторнородящих — 10-12 часов.

Дольше всего длится период раскрытия, менее долго — период изгнания и наиболее краток последовый период.

Очень молодые (до 17 лет) и пожилые (за 30 лет) первородящие рожают дольше.

На длительность родов оказывают влияние величина плода, размеры таза, податливость мягких родовых путей и пр.

После отхождения детского места роды считаются законченными. Дальше начинается послеродовой период.

Подготовка к родам заключается в создании наиболее благоприятных условий, предупреждающих какие-либо осложнения и обеспечивающих безболезненное их течение.

В Советском Союзе при всех родах в городе и на селе обеспечивается медицинская помощь, при этом в городах в 100% родов помощь — стационарная (родильный дом, родильное отделение больницы), на селе в 70-80% — стационарная (родильное отделение больницы, колхозный родильный дом, родильные койки при фельдшерско-акушерском пункте) и в 30%-20% — на дому с помощью акушерки.

Поступающей для родов женщине измеряют температуру, затем после подробного осмотра, исследования, клизмы, мытья под душем и т. п. ее принимают в предродильную или родильную палату, смотря по состоянию роженицы.

Рожениц с повышенной температурой или проявлениями какого-либо заболевания (грипп, насморк, покраснение в зеве, сыпь на коже и т. п.) принимают в специальное, второе отделение.

Необходима строжайшая и своевременная изоляция рожениц, больных или могущих передать заболевание, чтобы предупредить распространение заболеваний среди родильниц и новорожденных; при оказании помощи при родах следует также соблюдать строгую асептику и антисептику.

Широкое внедрение методов обезболивания родов, особенно психопрофилактического метода подготовки беременных (см. Обезболивание родов), в значительной степени уменьшило количество осложнений, связанных с родовой болью.

В первом периоде родов ведутся наблюдения за характером развития схваток, за состоянием роженицы, за сердцебиением плода и некоторые другие.

Чтобы не истощались силы роженицы, ее необходимо питать (бульон, жидкая каша, кофе, кисель и т. п.); особенно полезны очень сладкий чай, глюкоза.

Иногда для уточнения состояния родовых путей и положения ведущей части плода врач или акушерка производят исследование через влагалище; при осложнениях, возникающих в первом периоде родов (слабость родовой деятельности, неправильное вставление головки в таз, неправильное положение плода, кровотечение, предлежание детского места и др.), оказывают соответствующую помощь.

Во втором периоде родов помощь в основном сводится к предупреждению слишком быстрого и неправильного прохождения головки, что может вести к значительной травме мышц тазового дна и разрыву промежности.

Первая помощь новорожденному сводится к предупреждению его асфиксии, перевязке и перерезке пуповины, к профилактике бленнореи, взвешиванию, первому туалету и пеленанию ребенка и т. п.

В последовом периоде помощь сводится к предупреждению возможного кровотечения, а в случае возникновения последнего — к оказанию немедленной помощи.

После рождения последа акушерка осматривает его целость (при отсутствии хотя бы незначительной части детского места, стенки полости матки обследуются рукой, а иногда инструментами и непременно удаляется задержавшаяся часть последа); затем осматривают наружные половые органы и вход во влагалище (для выявления разрывов и зашивания последних) и проводят туалет.

А. Л. Каплан (Список авторов крупных статей) >>>

Родительский клуб >>>

«12 шагов в будущее». По просьбам молодых мам и пап, а также тех, кто только готовится стать родителями, в течение всего года мы постараемся провести их через нелегкие и ответственные первые 12 месяцев жизни ребенка. Чему-то научим, от чего-то предостережем. Ведет рубрику врач-педиатр, кандидат медицинских наук Валентина Ивановна ШИЛЕНКИНА.

"Мамины «почему?»" >>>

По вашей просьбе, дорогие читательницы, мы вводим новую рубрику "Мамины «почему?»", где на вопросы, связанные с воспитанием самых маленьких, будут отвечать опытные специалисты. Будем печатать также советы мам и пап, почерпнутые из копилки их семейного опыта.

Дополнительная информация: